El Pacificador, en el olvido

Una reciente biografía de Espartero demuestra que los viejos problemas de convivencia entre españoles siguen vigentes

El general Espartero pasa revista a las tropas antes de la batalla de Luchana (1836). AGE FOTOSTOCK

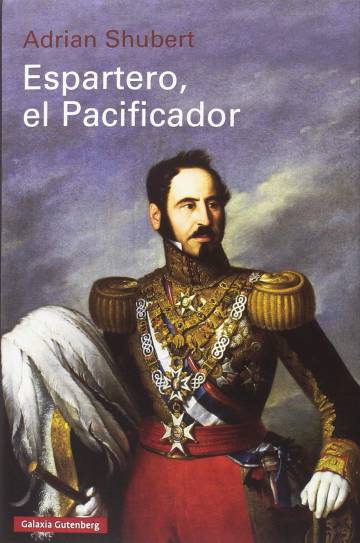

Vaya por delante la confesión de una debilidad personal que me empujó a leer Espartero, el Pacificador (Galaxia Gutenberg), la extensa biografía reseñada en este mismo suplemento por Antonio Elorza. En mi mesa de despacho reposa desde hace años un bastón de mando con una dedicatoria escueta en su empuñadura de oro: “Espartero a su médico José Carabias”. El doctor Carabias fue mi bisabuelo. Casado en segundas nupcias, su nueva esposa alumbró una sola hija, Mercedes Carabias, madre de mi padre. Dadas estas circunstancias la figura del general me ha resultado desde mi juventud vagamente familiar. Y siempre tuve la impresión, corroborada por la obra de Adrian Shubert, de que la historiografía oficial nos ha escatimado demasiada información sobre la España del siglo XIX en general y sobre la figura del duque de la Victoria en particular.

Aunque Espartero fue el español más conocido y popular de aquella centuria, ahora casi lo único que las gentes conocen de él es el tamaño de los testículos del corcel que monta en su estatua frente al parque del Retiro en Madrid. “Tiene más huevos que el caballo de Espartero” es un dicho común que se utiliza para elogiar el coraje de alguien, sobre todo si es excesivo o fruto de cierto atolondramiento. A juzgar por su biografía, el comentario debería más bien elogiar las facultades físicas del propio general, que ascendió de soldado raso a máximo jefe del Ejército siempre por méritos de guerra. Sin embargo no son sus hazañas, pormenorizadas hasta la saciedad, lo que más interesa del libro que nos ocupa, sino la convicción de su autor de que el periodo de su Regencia, “tan decisiva como mal conocida (…), fue un momento en que las posibilidades de cambio se hundieron a causa de la desunión política entre los que eran en teoría sus partidarios, y sobre todo por los ataques resueltos e implacables de sus enemigos, que culminaron en una sublevación militar victoriosa”. El comentario viene a destruir la imagen que tantos tienen de Espartero como un dictador oprobioso y trata de recuperar su espíritu progresista. Hasta el punto de que en muchos sentidos la Regencia “puede considerarse el análogo decimonónico de la Segunda República de los años 1930. Y como ella, citando a Santos Juliá, no fracasó; fue… fracasada”.

La fragmentación de los

liberales progresistas del XIX parece un remedo de la actual desunión de la izquierda

liberales progresistas del XIX parece un remedo de la actual desunión de la izquierda

En opinión de Shubert, Espartero fue el primer hombre público moderno de nuestra historia, llegando a atribuirle algún tipo de preocupación por la igualdad de género en función de la admiración y respeto que manifestaba por su esposa. Pero tanto como la psicología del personaje, importa la comparación explícita de los sucesos del XIX con los que provocaron la Guerra Civil de 1936, y aun su reflejo en algunos acontecimientos de nuestros días. Frente a la imagen común de una España decimonónica en decadencia, consecuencia de la pérdida de las colonias y las guerras dinásticas, de la lectura se desprende el relato de un país enfrentado consigo mismo a la hora de construir, con un despliegue singular de energías, su democracia posible. Las guerras carlistas fungen como avisos premonitorios de la llamada Cruzada franquista, y la fragmentación de los liberales progresistas parece un remedo de la actual desunión de la izquierda. La intervención de los militares en la política, abusiva y reiterada durante más de siglo y medio hasta el fracaso del golpe de Estado de 1981, se nos muestra motivada por las ambiciones personales de los conmilitones, y la agitada persecución del poder por unos próceres deseos de poner la Corona a su personal servicio. Paradójicamente, quien más alto ascendió en la carrera hacia el poder absoluto, Espartero, se perfila como alguien despegado de las ambiciones estrictamente políticas, siempre fiel a la Constitución vigente y a la reina, pero igualmente dispuesto a sostener la República, cuya presidencia le ofrecieron sin éxito, e incluso a servir al trono de importación representado por Amadeo de Saboya.

Todo el ajetreado siglo que vivió se refleja en su biografía. Desde su presencia inicial en el Cádiz de las Cortes, su ardorosa participación contra los insurgentes de Perú, su victoria en la primera guerra carlista, o la reconciliación simbolizada por el famoso abrazo de Vergara. En una proclama dirigida a los vascos y navarros en 1836 después de la batalla de Luchana, expresaba que “en las guerras civiles no hay gloria para los vencedores ni mengua para los vencidos…, cuando renace la paz todo se confunde; la relación de los padecimientos y desastres, la de los triunfos y conquistas se mira como patrimonio común de los que antes pelearon en bandos contrarios”. Shubert sugiere, en referencia a Franco, que 100 años más tarde “otro general en jefe debería haber tenido en cuenta” este alegato. Algunos creen no obstante que este sentimiento pacifista encaja mal con la represión que el propio Espartero llevó a cabo en Barcelona o con el fusilamiento de Diego de León que se negó a impedir. Lo que se deduce de la historia es que no ambicionó en verdad cargos políticos. Aunque tuvo acceso a todos ellos en el más alto grado y condicionó durante décadas la composición de los Gobiernos, siempre se miró a sí mismo como un jefe militar para quien la unidad de la nación, el orden constitucional y la disciplina de la tropa eran las únicas cuestiones verdaderamente importantes. Rasgo de su modernidad fue la constante relación que mantuvo con el exterior, en la que destacan su admiración por la sociedad inglesa y un cierto cosmopolitismo, acentuados tras su exilio en Londres. La fama de Espartero y su enorme popularidad atravesó fronteras, hasta el punto de que el mismísimo Carlos Marx, en un artículo para el New York Tribune, le dedicó un comentario crítico con motivo de su regreso a España para restablecer el orden a petición de Isabel II. Recibido “entre el irredimible júbilo del pueblo”, según el corresponsal de Blackwood’s, el autor de El capital le definía sin embargo, con muy poca perspicacia, como “un fantasma, un nombre, un recuerdo”.

La sombra de ese fantasma persigue a nuestro país desde hace más de un siglo. El abrazo de Vergara ha quedado en el imaginario colectivo como icono de paz y reconciliación entre españoles. Por eso durante la Guerra Civil fue para ambos bandos sinónimo de debilidad frente al enemigo. Y según Shubert, que aporta numerosas pruebas al respecto, los políticos de la Transición y el posfranquismo no han mostrado interés ninguno en que la memoria histórica del XIX constituyera un pasado útil para la convivencia española en nuestros días. El relato de aquellos azarosos años repletos de conspiraciones, banderías, traiciones y guerras sin cuartel evoca demasiadas veces el comportamiento insolidario, partidista y aventurero de los políticos de hogaño. Tan preocupados por su futuro en las elecciones, olvidan incluso cuidar su propio futuro como ciudadanos. En estos días de conmemoración de la Constitución de 1978, demasiadas voces echan de menos el consenso que la dio a luz. Hablan de él como si de un fenómeno meteorológico se tratara, olvidando que solo puede ser fruto de una voluntad política determinada. El individualismo y la envidia, grandes lacras de nuestra manera de ser españoles, hacen difícil que las élites dirigentes acepten la existencia de personas excepcionales, líderes capaces de convocar emociones y voluntades por encima de banderías. Lejos de emular y honrar a nuestros héroes solemos destruirlos y traicionarlos. Por eso el libro se cierra con la denuncia de que siendo Espartero considerado por muchos “la encarnación misma de la paz y el gobierno constitucional”, ni siquiera se le ha distinguido “con el modesto reconocimiento de un sello de correos”.

.png)

No hay comentarios:

Publicar un comentario