EN PORTADA

La contracultura y nosotros, que la quisimos tanto

La explosión 'underground' de los setenta en España está siendo reexaminada en forma de ensayos y memorias. ¿Qué queda de aquel espíritu en la sociedad hiperconectada de hoy?

ILUSTRACIÓN DE JORGE PARRAS

La corriente utópica de la contracultura española podría tener su alegoría en Qualsevol nit pot sortir el sol, canción publicada en 1975 por uno de los indiscutibles protagonistas de este movimiento, Jaume Sisa, el hombre que imaginó una casa sin dueños ni jerarquías a la que todo el mundo —de Jaimito a Peter Pan, de Doña Urraca a La Moños, de Snoopy a Moby Dick— estaba invitado. Colectiva, incluyente, dionisiaca, inmadura y caótica, la fiesta empezó en los márgenes de los últimos años del franquismo y se diluyó con el primer Gobierno socialista. Un tiempo “entre la sotana y la pana”, recuerda el periodista Jordi Costa en su ensayo Cómo acabar con la contracultura. Una historia subterránea de España (Taurus), pendiente de ser reconstruido, rescatado y transmitido.

MÁS INFORMACIÓN

El texto de Costa se suma a otras publicaciones recientes, como Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la Transición española (1968-1986), de Germán Labrador Méndez (Akal); la nueva entrega de las memorias de Nazario, Sevilla y la Casita de las Pirañas(Anagrama), o la reedición de un ensayo pionero, El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993), de Teresa M. Vilarós (Siglo XXI, 1998). Textos dispuestos a reclamar justicia —al menos poética— para uno los episodios más apasionantes y a la vez ninguneados de la cultura de Transición, en el que la búsqueda de una nueva identidad se materializó en proyectos vitales y artísticos (imposible disociarlos) que en muchos casos acabaron inmolados, olvidados o arrinconados por el relato dominante.

ampliar foto

ampliar fotoComo señala Vilarós en las notas de su libro, los estudios sobre la cultura invisible de este periodo llevan tiempo en marcha en las universidades de Estados Unidos, sin embargo, en España es una nueva generación —“que vivió y vio en sus padres los efectos finales de la Transición”— la que ahora la reivindica. “La cantidad y calidad del legado contracultural de los setenta es tan inmenso que lo extraño es que no se haya recuperado antes”, afirma Labrador, para quien Internet ha favorecido la divulgación “de un capital cultural hasta ahora poco menos que secuestrado”. Aunque la contracultura de los años setenta ha generado ya sus propias tradiciones (“imposible entender el documental hoy en España sin Joaquim Jordá, el flamenco sin [el productor Ricardo] Pachón, Camarón o Lole y Manuel, el cine sin Almodóvar, la poesía sin Leopoldo María Panero o la performance sin Ocaña, y otro tanto podemos decir del teatro independiente, el cómic underground, el feminismo o las revistas contraculturales”), “es la ausencia de referentes válidos en la cultura oficial de la época la que nos obliga a buscar otros linajes”, dice el autor.

“Lo que ocurrió en España no es homologable al resto del mundo”, asegura Jordi Costa. “Aquí la contracultura surge en plena dictadura, aunque esté en fase aperturista. Es ese lavado de cara del régimen el que permite las brechas por las que se infiltrará la contracultura”. Se refiere a los acuerdos con Estados Unidos que desembocaron en las bases militares de Morón y Rota, donde, a su juicio, surge el primer germen. Las fiestas que organiza el flamencólogo estadounidense Don Pohren en torno a la guitarra flamenca de Diego del Gastor atraen a España a hippies y beatniks, y es en esas fiestas donde confluyen, bajo los primeros porros y ácidos, el artista Nazario, entonces obstinado con ser guitarrista; los miembros del grupo de fusión flamenca Smash (que en su Manifiesto de lo borde proclaman que “sólo puede uno corromperse por el palo de la belleza” o que “los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo”); o los hermanos Javier y Gonzalo García Pelayo, cuyo filme Vivir en Sevilla(1978) es para Costa uno de los manifiestos más genuinos (por su combinación de ficción, documental y ensayo, porque trataba de sexo, amor, exilio y tradición, porque cuestionaba las propias convenciones cinematográficas o porque defendía la vitalidad de lo imperfecto) de la efervescencia contracultural. “Hay una revolución que nace en Sevilla de ese primer impulso que tiene que ver con el mestizaje entre los discos de rock psicodélico, el consumo tóxico y las nuevas indumentarias”, dice Costa.

“Fue la respuesta contundente y radical a un mundo que no nos gustaba”, dice Emilio Sola

En la nueva entrega de sus memorias, Nazario recuerda que cuando Diego del Gastor murió él no volvió a tocar la guitarra. Se la había llevado a Barcelona, pero “sólo la sacaba del estuche para mostrarla”, como hoy enseña “las plumillas con las que dibujaba historietas”, escribe. El instrumento acabó en manos de Sisa, mientras el joven sevillano se convertía en bandera libertaria de su ciudad de adopción junto a sus inseparables Camilo y Ocaña, cuyos paseos travestidos Ramblas abajo (la nueva conquista del espacio público) inmortalizó Ventura Pons en otra película referente de la época, Ocaña, retrato intermitente (1978). En ella, el propio Ocaña (fallecido a los 36 años en 1983) apunta ya a dos de los futuros escollos de la lúdica vida subterránea: la marginalidad (“Yo soy un marginado como las putas, los chulos, los maricones y los ladronzuelos. Aunque soy un pintor me siento identificado con esa gente, me encantan y fascinan”) y el choque con el puritanismo de cierta militancia de izquierdas, que no tragó con la bacanal escénica que el performer y sus amigos montaron en las Jornadas Libertarias del 22 al 25 de julio de 1977. Organizadas por el Sindicato de Espectáculos de la CNT, la revista Ajoblanco, la Asamblea de Trabajadores de Espectáculos del Espacio Salón Diana y el Comité Federal de la CNT, aquella histórica explosión anarquista tuvo, según recuerda en Los setenta a destajo(RBA, 2007) el editor de Ajoblanco, Pepe Ribas — que ahora prepara la continuación de aquellas memorias, Los 80 al carajo—, su cara B: “Hubo un punto oscuro, un incidente que evidenciaba el futuro que nos aguardaba. El debate que suscitaba más interés, sobre cómo articular el movimiento libertario en el futuro, zozobró a causa de las intransigencias que fomentaban tanta desunión, tanta intriga y tanta secta”.

Una figura medular y recurrente en todos los textos que rescatan la época es Pau Malvido, alias de Pau Maragall, hermano pequeño del exalcalde de Barcelona, y autor de Nosotros los malditos (publicadas originalmente en la revista Star y recopiladas por Anagrama en 2004), serie de crónicas que levantan acta en directo del grito contracultural. En una imagen de la película Morir de día, reflexión póstuma e inacabada del cineasta Joaquim Jordá sobre los estragos de la heroína en los ochenta en Barcelona, Malvido aparece micrófono en mano, haciendo entrevistas en barrios obreros, buscando el relato alternativo de una ciudad que iniciaba ya su metamorfosis olímpica. “Ahora que las revistas hablan tanto de los movimientos juveniles, de los hippies,de los anarquistas y de los comuneros, nosotros, que tenemos ya más de 25 años y que formamos parte de las primeras tribus barcelonesas de hippies y freaks, queremos explicar unas cuantas cosas para mayor vacile de propios y extraños. Ante todo: que toda esta avalancha de artículos y revistas nos aburren con sus tonterías”, escribió Malvido.

“La contracultura fue la respuesta contundente y radical a un mundo que no nos gustaba en absoluto”, recuerda el historiador y profesor Emilio Sola, miembro de uno de los templos madrileños de aquellos tiempos, La Vaquería de la Calle de la Libertad, local que mezclaba “pintura, música, poesía, whisky y bocadillos” y que quedó destruido en 1976 por una bomba de los Guerrilleros de Cristo Rey. En su casa también se encontraba la sede de la editorial La Banda de Moebius, cuyo logo, un niño mutilado vestido de primera comunión, era obra del artista Ceesepe. Allí publicaron Eduardo Haro Ibars, Leopoldo María Panero o el gallego Xaime Noguerol, que en 1978 edita Irrevocablemente inadaptados, crónica de una generación crucificada. Labrador cita a Noguerol, Eva Forest y Xosé Luis Méndez Ferrín como tres autores clave. Atraído por esa juventud libertaria y clandestina empezó a investigar: “Me atrajo su compromiso a cualquier precio con formas de vida más auténticas, más sensibles, más libres. Su falta de miedo, tan emocionante en una sociedad donde tanto miedo había entonces”. “Aquel deseo radical generaba otro tipo de relaciones”, continúa Emilio Sola, “otro tipo de arte y de literatura y de todo lo demás de manera natural y sin pedirle permiso a nadie, pues los ‘argumentos de autoridad’ se habían venido abajo, como en los grandes cambios culturales de la historia, desde el Renacimiento-Barroco para acá; y al no ser admisibles esos argumentos de autoridad había que montárselo como a uno le viniese en gana o le pudiera parecer. Eso era la libertad o su sensación básica al menos. E imaginársela era muy emocionante y creativo”.

Es en las fiestas en torno a la guitarra de Diego del Gastor donde Jordi Costa sitúa el primer germen

A Costa la filiación contracultural le llegaría con su primer trabajo en la redacción de El Víbora —“Llegué tarde, mi adolescencia coincidió con los ochenta y entonces la alegría sencilla de vivir se convirtió en otra cosa”—, donde se profesionalizarán gran parte de los dibujantes de cómic underground, que bajo el grupo El Rrollo Enmascarado (1973) llevaron la nueva vorágine de las calles “a las inagotables posibilidades expresivas de la historieta”. Una explosión (Nazario, Mariscal, Max, Montesol, Gallardo y Mediavilla, Vallés…) ocurrida en Barcelona pero cuya onda expansiva llegó veloz a Madrid de la mano de Ceesepe, “un puente en muchos sentidos”, explica Costa. “Ceesepe fue el nexo de unión entre el underground barcelonés y la Cascorro Factory, que sería la célula madrileña en la primera explosión de la historieta contracultural española. La Cascorro Factory no era en absoluto mimética: proponía una estética más dura, que probablemente recogía cierta herencia canallesca de la bohemia madrileña. Los referentes eran otros, como también lo eran las sensibilidades”. Para Costa, Ceesepe se convirtió en sus primeras creaciones del personaje Slober en el mejor poeta del “mal viaje” que tuvo la historieta contracultural: “Sus fantasías discurrían por el lado oscuro y salvaje de esa fractura generacional. En la revista Carajillo, en fecha tan temprana como 1975, publicó una historieta —¿Dónde vamos?— en la que ya planteaba cómo el sueño de la contracultura podía declinar en pesadilla conformista”.

ampliar foto

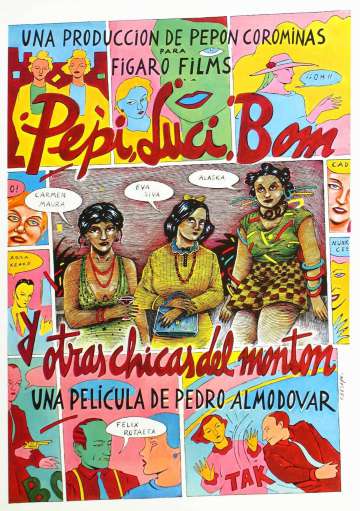

ampliar fotoComo en una carrera de relevos, la transmisión de experiencias de la contracultura viajó de Sevilla a Barcelona, de Barcelona a Formentera y, finalmente, a Madrid, donde en 1980 se estrenaba Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar, la historia de tres chicas cuyas andanzas (inconcebibles en el presente de lo políticamente correcto) simbolizan el espíritu libre y provocador de la época, que desembocaría en el relato estereotipado de la movida madrileña. “Almodóvar y Mariscal son un ejemplo de que alcanzar un triunfo absolutamente inconcebible en los tiempos de la contracultura no conlleva una traición a sus ideales. Yo en Almodóvar veo una evolución coherente que no implica la renuncia, y Mariscal ha demostrado como nadie que la inmadurez es un arma muy poderosa”, afirma Costa.

El carácter lúdico y desordenado del movimiento contracultural, su incorregible peterpanismo, no se presta a narraciones compactas ni a simplificaciones. Es un relato fragmentado que ha sido víctima también de perennes clichés y prejuicios. En palabras de Labrador, “prejuicios pacatos: si eran cuatro gatos, si eran unos pijos, si no dejaron obras duraderas, si no estaban a la altura de lo que se hacía fuera…, prejuicios que no se corresponden con la potencia del archivo contracultural. Mi prejuicio favorito es ese que dice que la contracultura fue una palanca de cambio al servicio del neoliberalismo, o que sirvió para despolitizar a la clase obrera. Las formas de la contracultura pulsaron y expresaron los deseos de libertad de una época, sin concesiones. Por eso dan miedo y por eso se busca negar sus potencias o su alcance”.

En el poemario de Emilio Sola que inauguró La Banda de Moebius, La soledad, los viajes, el mar, la amnistía, varios muertos y un aniversario, se leen versos que hoy, más de cuatro décadas después, ahuyentan desde su innegable melancolía la tentación del derrotismo: “Es un error perder la juventud”, dice uno; “Dejamos una herencia de lucha en el silencio”, otro. Y en la recta final: “Nada hay que defender / mucho hay que conquistar / siempre seremos vencedores”.

LECTURAS

Cómo acabar con la contracultura. Jordi Costa. Taurus, 2018. 332 páginas. 20,90 euros.

Culpables por la literatura. Germán Labrador. Akal, 2017. 672 páginas. 32 euros.

El mono del desencanto. Teresa M. Vinarós. Siglo XXI, 2018. 360 páginas. 20 euros.

Sevilla y la Casita de las Pirañas. Nazario. Anagrama, 2018. 280 páginas. 17,90 euros.

Los 70 a destajo. Pepe Ribas. Booket, 2017. 736 páginas. 10,95 euros.

.png)

No hay comentarios:

Publicar un comentario