Desgracia perpetuada

Natascha Wodin rastrea el trágico pasado de su madre, una víctima de la historia primero bajo la dictadura de Stalin en Ucrania y después en la Alemania nazi

Retrato de la escritora Natascha Wodin. ROWOHLT

A pesar de que sobre la Segunda Guerra Mundial exista una bibliografía que llena bibliotecas enteras, a pesar de que los historiadores hayan explicado incansablemente antecedentes, transcurso y secuelas, se conservan en la conciencia colectiva vastas manchas blancas con relación al gran cataclismo del siglo XX. Una especialmente flagrante la constituye el destino de los más de 20 millones de personas que fueron deportadas para su explotación como esclavos de trabajo. Sólo en el territorio del Reich alemán funcionaban unos 10.000 campos de trabajo cuyos ocupantes mantuvieron a flote la industria y agricultura alemanas y austriacas.

Y aunque hasta hoy en las clases de historia de los colegios se omite este lúgubre capítulo, nadie pudo decir que no sabía nada, pues en cada granja austriaca, en cada pequeña ciudad alemana estaban a la vista de todos aquellos extranjeros sometidos a condiciones de vida bestiales. También el por Steven Spielberg tan embellecido Oskar Schindler, de La lista de Schindler, funda su empresa sobre el empleo de los llamados Ostarbeiter, hombres, mujeres y niños esclavizados de Polonia y de las repúblicas rusas, que la mentalidad expoliadora del régimen nacionalsocialista había clasificado de material humano de última categoría. A diferencia de los trabajadores forzados de Francia, Inglaterra o Bélgica, aquellos carecían por completo de derechos y fueron diezmados sistemáticamente por el hambre y las enfermedades.

Sin embargo, la ignorancia sólo explica en parte la enorme repercusión que tuvo en 2017 Mi madre era de Mariúpol en Alemania, donde quedan cada vez menos testigos de aquella tragedia y donde tapar el vergonzoso tema de los trabajadores forzados desde siempre ha interesado por igual a empresas como Krupp, Siemens o Daimler Benz, como al ciudadano de a pie que con su desprecio estigmatizó en la posguerra a las víctimas que callaron por humillación e impotencia. “Los supervivientes de los campos de concentración habían producido una literatura universal (…) pero los esclavos no judíos que habían sobrevivido al exterminio mediante el trabajo estaban sumidos en el silencio”.

De ahí que la crónica de la escritora alemana Natascha Wodin de su búsqueda de la familia que nunca tuvo, rastreando los orígenes de su madre en Ucrania, constituye un documento de valor incalculable, pues arranca del anonimato al menos a una de esta inimaginable multitud de vidas aplastadas y tiradas al basurero de la historia. Sesenta años después de acabar en un río bávaro, la hija hace visible la figura de su “pobre, pequeña y enloquecida madre” y le devuelve algo de su dignidad.

Yevguenia Iváshchenko nace en 1920 en Mariúpol, y el hecho de pertenecer a una familia de la alta burguesía ucraniana la condena desde el primer día de su existencia a la desgracia perpetua. “Sólo había vivido 36 años, y no fueron años cualesquiera, sino los de la guerra civil, las purgas y las hambrunas en la Unión Soviética, los de la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo. Había quedado atrapada en la trituradora de dos dictaduras, primero la de Stalin en Ucrania, luego la de Hitler en Alemania”.

Pero la autora no elabora una biografía que reproduce los hechos conocidos, ensamblando atrocidades históricas, sino procede con suma discreción. De hecho, en la primera parte del libro el lector asiste a una investigación genealógica, emocionante gracias a los giros sorprendentes que deparan la aparición de documentos y fotos desconocidos. Es presentada de forma sobria y como tanteando, porque el relato familiar se reconstruye en buena parte con suposiciones y conjeturas. Así emergen del incógnito un miembro tras otro de la familia materna y paterna —navieros, psicólogos, cantantes de ópera—, y se compone un fascinante cuadro de la vida en la elegante casa de Mariúpol durante principios del siglo XX. La madre, no obstante, permanece en la oscuridad.

Esta sólo se aclara con unos cuadernos en los que la octogenaria hermana de Yevguenia apuntó sus memorias. A partir de los recuerdos de su tía Lidia, la mayor de los tres hermanos que se hizo comunista por pura oposición a su madre mandona, Natascha Wodin compone una narración apasionante, y ahora su crónica se convierte en novela. Las rocambolescas peripecias de Lidia acercan al lector la espeluznante realidad cotidiana en la URSS de esta época, y le preparan para el encuentro con la frágil hija pequeña de la familia, que crece entre el hambre y los tiroteos, protegida únicamente por una criada de la familia. Con poco más de 20 años es deportada a Leipzig, donde tiene que montar piezas de motor para los aviones de guerra que bombardearán luego a sus compatriotas.

Tampoco la liberación por las tropas americanas consigue ya darle una perspectiva de vida a Yevguenia. La última parte de Mi madre era de Mariúpol se centra en la existencia miserable y aislada en Alemania de los padres de la autora, que saben que pagarían la vuelta a su patria con la muerte por colaboradores. Aquí la lectura de este libro extraordinario se vuelve casi insoportable, por mucho que la autora se contenga, porque ahora llega al punto donde la biografía de Yevguenia se encuentra con la de su hija.

Pues aunque el libro está redactado en primera persona del singular, apenas revela algo sobre su narradora. El lector sólo intuye que fue una niña gravemente traumatizada, tanto por la infancia en el campo bávaro de “personas desplazadas” como por el abandono sufrido por parte de sus padres, con el suicidio de la madre como incisión más brutal. De esto, sin embargo, se puede leer algo en una novela que publicó Natascha Wodin con anterioridad, El matrimonio. Ojalá la editorial Libros del Asteroide se anime a publicarla también. En Mi madre era de Mariúpol ha acertado una vez más con una cuidadosa edición y la impecable traducción de Richard Gross. Es un libro que no puede dejarnos indiferentes.

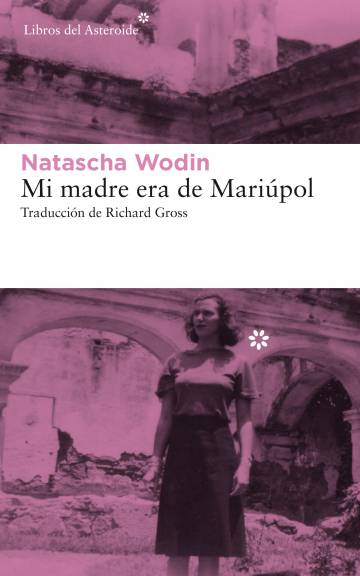

Mi madre era de Mariúpol. Natascha Wodin. Traducción de Richard Gross. Libros del Asteroide, 2019. 312 páginas. 23,95 euros.

.png)

No hay comentarios:

Publicar un comentario